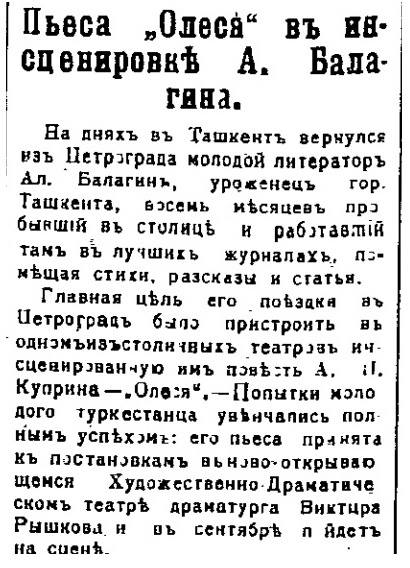

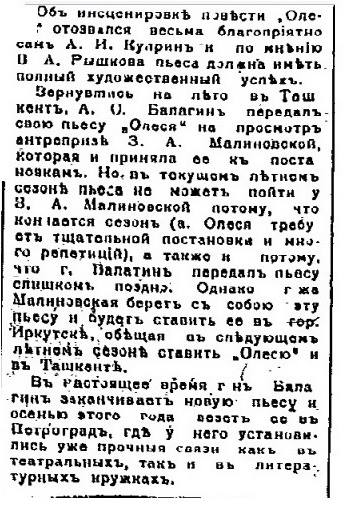

7 июня 1915 г. «Туркестанские ведомости» напечатали информацию о том, что молодому ташкентскому литератору А.С.Балагину (настоящая фамилия Гершанович Александр Самойлович) удалось пристроить свою инсценировку повести А.И.Куприна «Олеся» в ряд российских театров. А.И.Куприн благоприятно отозвался об инсценировке повести. Ташкентская антреприза З. А.Малиновской также запланировала постановку балагинской интерпретации купринской «Олеси». Между прочим, ташкентскому литератору А.С.Балагину тогда был всего 21 год, он родился 14.09.1894 г. в Ташкенте. В 1912 г. он издал в Ташкенте авторский сборник стихов и рассказов под псевдонимом Германович А.С. После чего, избрав себе более звучный псевдоним Балагин, по-видимому, отправился покорять столицу. Кто же такой А.С.Балагин? К сожалению, о нем мало что известно по расхожей причине эпохи: он был репрессирован в 1937 г.

Библиографический справочник ташкентского доцента С.И.Зинина «С.А.Есенин и его окружение» сообщает:

«Балагин (Гершанович (в некоторых источниках — Гершенович)) Александр Самойлович (1894 – 1937), поэт, драматург. Встречался с С.Есениным с 1917 года. На книге «Радуница» (1916) поэт написал: «Дорогому Александру Самойловичу Балагину в знак приятных встреч под ржавым туманом Петрограда. 1917. Х 4. Помяну тебя в дождик Я, Есенин Сергей». В альбом А.Балагина С.Есенин вписал в октябре 1917 года стихотворение «Песня, луг, река, затоны…» («Колокольчик среброзвонный…»). В книге А.Балагина «Капризное сердце» (2-е изд. Тифлис, 1920) стихотворение «Разлука» («Сокол мой уплыл на струге…»), посвященное А.Ширяевцу, имеет сопроводительное замечание, что оно

«положено на музыку поэтом Сергеем Есениным», хотя более точных сведений об этом не обнаружено. При встрече в 1921 году на подаренной А .Балагину «Радунице» (1921) С.Есенин оставил автограф: «Никогда не забывай! Сергей Есенин. Москва. 1921. Х1» Вместе с С.Есениным А. Балагин принимал участие в организации похорон Александра Ширяевца.13 июня 1924 года подписал акт оставленных вещей покойного А.Ширяевца.

1. С.А.Есенин. ПСС. УП(3), с.564 (указатель). 2. Летопись-2, с.60, 62, 323 3. Летопись-3 (1), с.113, 224.»

После революции А.С.Балагин работал как сценарист и режиссер в Москве, Ленинграде и Грузии. Известны четыре немых фильма 1925-1928-х гг., к которым он написал сценарии: «Минарет смерти», «Узел», «Третья жена муллы», «Пять минут». В фильме «Пять минут» он выступил как режиссер.

«Минарет смерти» был снят в 1925 г. на Бухкино (Бухарская киностудия) и Севзапкино. Второе название «Пленница гарема». Сценарий к фильму написали А.С.Балагин и режиссер В.К.Висковский.

На фильм была написана довольно едкая рецензия: «Дочь хивинского хана Джемаль и ее молочная сестра Селеха отправляются из Бухары в Хиву. По дороге на караван нападают разбойники. Атаман шайки Кур-баши поражен красотой Джемаль, но девушка отвергает любовь разбойника. Его наложница Гюль-Сарык, ревнуя к новой сопернице, содействует побегу девушек. Бухарский джигит Садык, встретив в степи обессиленных и беспомощных девушек, помогает им добраться до отчего дома. Но вскоре девушки становятся заложницами бухарского эмира и его сына, совершивших набег на Хиву. В честь победы эмира устраиваются состязания всадников «кокбуры» (козлодранье) — и эмир дарит красавицу Джемаль победителю Садыку. Однако сын эмира увозит девушку в свой гарем. Фильм кончается счастливой встречей Джемаль и ее возлюбленного. Экзотический псевдовосточный кинороман, в котором вся творческая фантазия режиссера сосредотачивается на постановке сцены купанья в гареме.»

Фильм «Узел» был снят в 1927 г. на студии Совкино в Ленинграде по сценарию А.С.Балагина. В основу сценария легла пьеса «Моль», написанная А.Балагиным и С.Разумовским, о борьбе с нэповскими теневиками. Сохранились только первая и третья части фильма. Пьеса «Моль» А.Балагина и С.Разумовская издавалась в Москве в 1927 г., но найти книгу трудно. Как заговор: фильм сохранился только частично, а книга после ареста автора изъята и уничтожена.

Фильм «Пять минут» был снят на Госкинпроме Грузии в 1928 г. Сценарий и режиссура А.С.Балагина и Г.М.Зелонджева-Шипова. Фильм имел и другое название: «Пять минут, которые потрясли мир».Парафраз названия книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Аннотация фильма гласила:

«27 января 1924 года в четыре часа дня советский народ и трудящиеся других стран пятиминутным молчанием прощались со своим вождем. Остановились заводы и фабрики, прекратили движение поезда, пароходы и автомобили. В это время американский концессионер, спеша на выгодную сделку, приказывает шоферу-китайцу, остановившему машину, продолжить путь… В фильм включены хроникальные кадры похорон В.И.Ленина. Интересно то, что 22.01.29 одновременно с выпуском этого фильма была выпущена одночастевая киноновелла «Ровно в четыре» («Пять минут»), поставленная выпускником ГТК — Б.Кантером. Сюжеты картин отличало лишь то, что в первой «спешащий на сделку» — американец, а во второй — англичанин.»

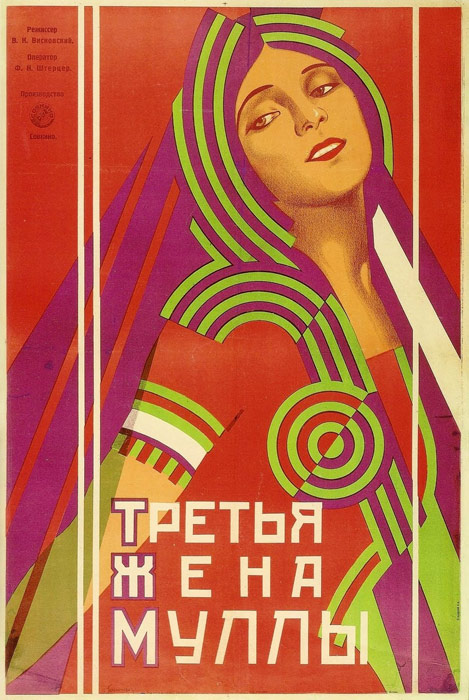

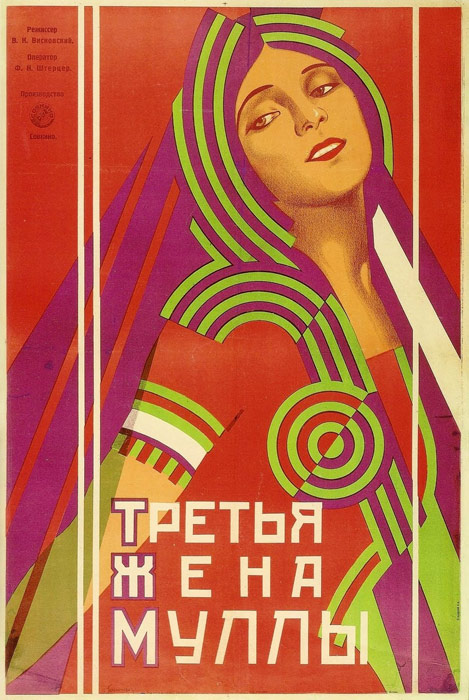

В 1928 г. на студии Совкино в Ленинграде был снят фильм «Третья жена муллы» по сценарию А.С.Балагина. Из аннотации к фильму: «Призыв к раскрепощению женщин Востока. Действие происходит в первые годы советской власти. Правоверный магометанин мулла Ганиев, после смерти жены решает жениться на сестре умершей. Юная красавица Айша, полюбившая студента-комсомольца Шакира, должна стать третьей женой старого муллы. В первую же брачную ночь Айша убегает из дома Ганиева, но по дороге уставшей и измученной девушкой насильно овладевает богатый лабазник Абдулла, через некоторое время она становится матерью. Айша пишет письмо Шакиру и обращается за помощью в женотдел. Получив место учительницы в начальной школе, она устраивает ребенка в детские ясли. Абдулла и Ганиев, каждый по своему, добиваются ее увольнения. Шакир, окончивший Саратовский университет, возвращается на родину, женится на любимой и усыновляет ее ребенка.» В русле антибалагинского заговора фильм не сохранился.

В «Энциклопедии кино» А.С.Балагин назван уже грузинским сценаристом и режиссером: БАЛАГИН Александр Самойлович (14.09.1895 — ?), грузинский сценарист, режиссер.

В 1915—1917 — сценарист на разных кинофабриках, в 1917—1926 — сценарист, актер, режиссер АО«Фильма» (Кавказ), в 1928 — режиссер Госкинпрома Грузии. Автор ряда статей и книг по вопросам кино.

Такое впечатление, что описывали однофамильца: А.С.Балагин стал на год моложе, потерялась его связь с Ташкентом, дружба с поэтами и трагический год смерти.

А.С.Балагин состоял в переписке с М.И.Цветаевой: Медон, 25-го сентября 1927

Здравствуй, дорогой Ал<ександр> Самойлович.

Пишу Вам на скарлатинном одре, со свежевыбритой головой, – остальные подробности болезни узнаете от Аси, хочу говорить о Вас: никогда не забуду тихого стука в дверь, – так стучат поколения воспитанности! – высокую фигуру в дверях, и особенно одной елочки, данной Вам где-то за что-то и поделенной Вами поровну: пол-елочки себе, пол – мне. Куда до этой елочки святому Мартину с его плащом!1

Помню и Туркестан2 и Тунчи3, ее детские рисунки – не то планетную систему, не то небо в ангелах, и сваху, непременно хотевшую Вас женить на невесте, которая Вам не нравилась, и Ваши стихи и наши беседы.

Но обещания своего Вы не исполнили: не приехали! Ведь на том прощались? Зато совершенно неожиданно для меня со мной породнились: Мария Ивановна4 мне конечно сестра, очень ее люблю, поцелуйте ее за меня. Лея везет карточку Мура, в жизни он много лучше: добрее, здесь он очень напуган фотографом. Об Але не говорю: очень красивая девочка (с меня ростом и дважды с меня весом), а на карточке – один нос да и то не ее. Аля Вас помнит и к концу припишет. О себе скажу, что живется мне в общем хорошо, хотя не легко – времени на стихи все меньше и меньше. Кончаю. Сердечно обнимаю Вас и М<арию> И<вановну>, будьте оба здоровы и молоды и не забывайте искренне любящую Вас

МЦ.

Балагин (псевдоним, настоящая фамилия Гершанович) Александр Самойлович (1894 – 1937) – поэт, драматург. Второй муж М. И. Кузнецовой (см. письмо к ней в т. 6).

Впервые – НП. С. 379 – 380. Печатается по тексту первой публикации.

1 Ср. с описанием в очерке «Герой труда» (глава «Вечер поэтесс») «…жеста Св. Мартина, царственно с высоты коня роняющего нищему половину (о ирония!) плаща. (Самый бездарный, самый мизерный, самый позорный из всех жестов даяния!) (См. т. 4.)

2 Цветаева имеет в виду, по-видимому, рассказы А. С. Балагина о своей родине. Он родился и вырос в Ташкенте.

3 Тунчи – Татьяна Викторовна Соловьева, первая жена А. С. Балагина. Художница. Умерла в 1921 г.

4 М. И. Кузнецова.

В 30-е годы А.С.Балагин проживал в Москве, в 1937 г. его арестовали, после чего обычно наступала неизвестность.

Ефрем РЯБОВ