В дни пребывания В.В.Путина в Ташкенте с официальным визитом, в Ялте состоялась Международная конференция «Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве», организованная журналом «Международная жизнь» при поддержке МИД РФ.

На 3-й секции «Шёлковый путь на постсоветском пространстве: возможности или утопия?» с докладом «Роль и место Республики Узбекистан в реализации проекта Шёлковый путь» довелось выступить и мне.

Прежде всего, я заметил, что уважаемые организаторы Конференции, видимо, для обострения интереса к данной тематике, явно преувеличенно использовали слово «утопия». Разумеется, нет ничего общего между идеалистическими представлениями Томаса Мора об Утопии (то есть «места, которого нет») и Томмазо Кампанеллы о «Городе Солнца» и достаточно проработанному, основанному (несмотря на все противодействия) на реальных возможностях трансцивилизационного взаимодействия народов Евразии. Да, эта инициатива, масштабная и даже во-многом дерзкая, поначалу воспринималась как дань условному, романтически воспроизведённому историческому явлению, получившему название «Великий Шёлковый Путь», но очень скоро нашла поддержку среди десятков государств. Нормальный процесс глобализации экономики, усиления межгосударственных торговых и транспортных связей, уже исключает понятие «утопичности», то есть, не содержательности.

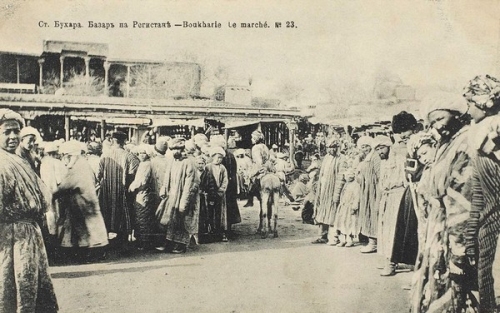

Новый «Шёлковый Путь» придаёт этому процессу организованный характер хозяйственного и в известной степени политического сближения и сотрудничества между соседними регионами. Конечно, это новое явление в мировом лексиконе нравится далеко не всем, но идеи возрождения реальных контактов и конкретных всесторонних связей между Востоком и Западом уже становятся необратимыми. Понятно, что экономический и политический центр сегодняшней международной системы все сильнее сдвигается в Азию, прежде всего в интересах Китая, который продвигает себя в качестве новой сверхдержавы с собственными сферами влияния. Это отражается на роли Европы и на горизонте возможностей России на мировой политической арене. Как известно, формирование этой трансевразийской коммуникационной системы началось задолго до новой эры. Хотел бы подчеркнуть, что узловыми центрами этой системы всегда были наши города Самарканд, Бухара, Хива и другие.

При этом речь шла не только о торговых взаимоотношениях. К примеру, сын великого государственного деятеля и полководца Амира Темура (Тамерлана) и в то же время отец гениального астронома Улугбека Мирзо Шахрух снаряжал делегации в Китай и Индию, дабы установить с ними как политические и экономические связи, так и научные, и культурные. Историк Абдураззак Самарканди, и художник Гиясиддин Наккош оставили ценнейшие материалы по итогам своих визитов. Подобных фактов имеются сотни. Не случайно осуществлением программы ЮНЕСКО «Шёлковый путь — путь диалога» явилось создание в Самарканде Международного института центрально-азиатских исследований. В настоящее время музеем Лувр и Фондом развития культуры и искусства Узбекистана готовится масштабная выставка «Цивилизации и культуры на Шёлковом пути» в Париже.

Сейчас за брендовым понятием «шёлковый путь» выработана концепция новой паневразийской, межконтинентальной транспортной системы, продвигаемой Китаем, в сотрудничестве с Россией, Казахстаном и другими странами. НШП стал важнейшей частью стратегии, позволяющей усилить экономическое развитие всего региона, создание новых рынков для китайских товаров, при падении их спроса в Европе и США. То есть проект этот носит далеко не альтруистский характер.

В данной масштабной стратегии интересы Китая весьма многообразны – это и существенное сокращение сроков перевозки грузов, и оптимизация поставок и удешевление китайских товаров, и укрепление положения Китая на европейских и азиатских рынках, и освоение новых в Африке и на Ближнем Востоке.

Китайцы называют эту концепцию — «один пояс — один путь», рассчитанный на множество инфраструктурных проектов, призванных охватить всю планету. Китайская инициатива может стать весомым стимулом для взаимодействия и региональных реформ в центральноазиатских странах. Хотя существуют и немалые риски: рост геополитического влияния и торгово-экономической и миграционной экспансии Китая, сырьевая ориентация, наплыв в регион китайской рабочей силы, растущий долг перед КНР.

Но есть безусловные плюсы: новые железнодорожные коридоры пройдут и через Центральную Азию. В 2009 году уже запустили пробную ветку газопровода «Туркменистан — Китай» транзитом через Узбекистан и Казахстан.

Мы понимаем, что и Россия имеет большие интересы в отношении проекта «Новый шёлковый путь», среди которых способствование в установлении политической стабильности в странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Как для России, так и для Узбекистана представляют угрозу производство и трафик наркотиков в Афганистане, исламские боевики и неконтролируемые потоки мигрантов, как следствие военных конфликтов. В конечном счёте, полностью ликвидировать эти угрозы можно лишь путём ускоренного экономического развития и повышения уровня жизни во всех странах региона, что и предусматривает проект «Нового шёлкового пути».

Китай подписал соглашения о сотрудничестве по «Одному поясу, одному пути» со 103 странами и международными организациями. К июню текущего года товарооборот со странами вдоль «пояса и пути» превысил 5 триллионов долларов, тем самым сделав КНР крупнейшим торговым партнёром 25 государств. Прямые капиталовложения Китая в зарубежные страны превысили 70 миллиардов долларов со среднегодовым ростом 7,2 процента. Сумма новых подписанных контрактов по подрядным проектам превысила 500 миллиардов и показывает среднегодовой рост в 19,2 процента. Китайские предприятия в этих странах создали 82 зоны торгово-экономического сотрудничества с общими инвестициями 28,9 миллиарда долларов. В них работают около 4 тысяч предприятий, они платят в бюджеты своих стран свыше 2 миллиардов долларов налогов, трудоустроены 244 тысячи человек.

Агентство Синьхуа сообщило, что среди регионов Китая самый большой рост торговли на 10,4% наблюдается именно со странами — участницами проекта «Новый шелковый путь» — на 2,5% больше, чем в целом с иностранными контрагентами.

Немалое внимание уделяется при этом Узбекистану. Можно говорить о целенаправленном партнёрстве сразу в нескольких направлениях:

1.В Торгово-экономической сфере. Неуклонно растёт число предприятий с участием китайского капитала – сейчас их больше 900. В первом полугодии показатель двустороннего товарооборота достиг 2, 81 миллиарда долларов, что означает рост на 33, 8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2. В Инвестиционной сфере. Китай инвестировал в Узбекистан более 7,8 миллиарда долларов. Стабильно функционируют три линии газопровода Китай – Центральная Азия. Ряд крупных проектов, таких как железнодорожный туннель Ангрен – Пап, промышленный парк «Пэн Шен», участок Ходжасаят газоконденсатного месторождения Денгизкуль, автотранспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан и другие уже приносят весомые плоды. Предприятия с участием китайского капитала создали порядка 20 тысяч рабочих мест.

3. В сфере туризма. В прошлом году в Узбекистане побывало почти 20 тысяч китайских туристов, за неполный 2018 год эта цифра уже превышена. Интерес узбекистанцев к Китаю также динамично растёт. Стороны активно презентуют свой турпотенциал. Недавно прошла Ташкентская международная ярмарка «Туризм на Шелковом пути». В Самарканде создан университет туризма «Шелковый путь».

4. В гуманитарной сфере. Китайские артисты участвовали в международном фестивале «Восточные напевы» в Самарканде и на прошедшем в сентябре 1 Международном форуме искусства «маком» в Шахрисабзе. Совместно был проведён кинофестиваль, новогодний гала-концерт, научная конференция и другие культурные мероприятия. Активизируется молодёжный обмен. Центральное телевидение Китая сняло передачу об узбекской кухне, вызвавшей живой интерес у почти 150 миллионов человек, что свидетельствует об изменении Китаем традиции экспортировать свою национальную культуры, минимально заимствуя цивилизационные ценности извне.

5. В сфере образования. Повышается интерес китайских студентов к узбекской культуре и языку. В Шанхайском и Пекинском университетах иностранных языков, в Центральном университете национальностей Китая, в Ланьчжоуском университете открылись направления узбекского языка. Но и число узбекской молодёжи, обучающейся в Институте Конфуция и Самарканде и в самом Китае превысило 2 тысячи.

Но потенциал совместного строительства далеко не исчерпан. Президент Ш.Мирзиёев особо подчеркнул важность повышения транспортно—коммуникационной инфраструктуры Узбекистана. На июньской встрече в Циндао главы двух стран достигли важных договорённостей по продвижению всестороннего сотрудничества. Только для Узбекистана и других стран Центральной Азии время таможенного досмотра сельскохозяйственной продукции уже сократилось на 90%. При этом рост объемов транзита достигается за счет увеличения поставок в страны ЦА – в основном из Южной Кореи в Узбекистан (67% общего объема). Надо признать, что непоследовательное поведение бывшего президента республики И. Каримова во взаимоотношениях с руководителями соседних стран, да и России, негативно сказывалось и на реализации всех положений проекта «Шёлковый путь». Сейчас ситуация кардинально изменилась. К примеру, торговля с приграничными странами растет ощутимыми темпами, уже сегодня рост составил 140%. По итогам 2017 года общий объем перевозок международных грузов Узбекистана всеми видами транспорта составил около 33 млн тонн. Доля транспортных услуг в общем объёме ВВП составила 6,6%.

Но этого явно недостаточно. Среди факторов, сдерживающих интеграцию стран региона в международную систему перевозок является отсутствие единого видения и подходов относительно развития транспортного сообщения, необходимость упрощения визовых, транзитных и таможенных процедур, нормализация тарифной политики, совершенствования инфраструктуры транспортных коридоров. Сегодня 8 государств региона, не имеющих выхода к внешним морям, несут существенные транзитные и транспортные расходы, которая достигают 70−80% от стоимости экспорта продукции. До 40% времени на транспортировку товаров перевозчики теряют из-за несовершенств таможенных процедур. По экспертным расчетам, в результате кооперации стран Центральной Азии региональный ВВП за 10 лет может вырасти как минимум в два раза. Учитывая важное геостратегическое положение Центральной Азии, соединяющей крупные международные рынки, особое значение приобретает объединение усилий всех этих стран.

В сентябре в Ташкенте прошла международная конференция: «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности». Узбекистан выдвинул четыре предложения:

— разработать Стратегию по развитию региональных транспортных коридоров Центральной Азии;

— создать систему интегрированного управления транспортными перевозками в рамках ШОС;

— сформировать Региональный совет по транспортным коммуникациям;

— разработать совместно со Всемирной туристской организацией Концепцию развития туризма в Центральной Азии, как части Шёлкового пути.

На Конференции Председатель Совета по железнодорожному транспорту СНГ, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров указал, что российской стороной разрабатываются специальные тарифные условия с предоставлением скидок до 50% на перевозки грузов в/из стран ЦА:

— с казахстанской стороной договорились о пролонгации на следующий год тарифных преференций, действующих в 2018 году, об открытии представительства АО «Узбекские железные дороги» в городах Астана и Актау, а также о создании совместного предприятия по организации контейнерных перевозок в направлении КНР – Средняя Азия;

— с белорусской стороной подписано Соглашение о сотрудничестве между объединением «Белорусская железная дорога» и АО «Узбекские железные дороги»;

— с китайской стороной проработан Меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта.

Большое значение будет иметь формирование субрегионального транспортного коридора Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия и железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, которая сомкнётся с магистралью Баку-Тбилиси-Карс в страны Южной и Восточной Европы и Ближнего Востока в рамках проекта „Восток-Запад“».

Важным направлением станет железная дорога Хайратон — Мазари-Шариф — Герат, которая позволит сформировать транспортный коридор по Афганистану с выходом на иранские, пакистанские и индийские железные дороги в рамках проекта „Север-Юг“».

В рамках официального визита российского Президента В.В.Путина, состоялся первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества, в котором, надо полагать, были затронуты и вопросы участия в проекте НШП.

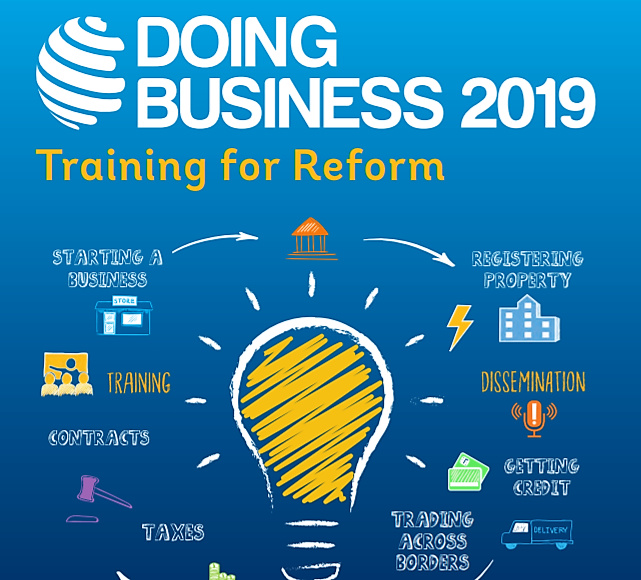

Стоит отметить, что Российская Федерация является ключевым и крупнейшим торговым партнером Узбекистана: по итогам 2017 г. объем взаимной торговли составил 4 811,3 млн долл (+14,8% по сравнению с 2016 годом), в том числе экспорт – 2 103,0 млн долл (+17,2%), импорт – 2 708,3 млн долл (+12,9%). За январь-июль 2018 г. товарооборот составил 3 230 млн долл (+24%), в том числе экспорт – 1 140,8 млн долл (+1,4%), импорт – 2 089,2 млрд долл (+41,3%). Программа НШП не закрыта для творческого обогащения — осуществляется согласование стратегий с Россией (сопряжение с ЕАЭС), Казахстаном (с программой «Нурли жол»), Турцией (с проектом «Центральный коридор»), Монголией (с программой «Путь развития»), Вьетнамом (с проектом «Два коридора, один круг»), Великобританией (со стратегией Northern Powerhouse), Польшей (с планом «Янтарный путь»), с Лаосом, Камбоджей, Мьянмой и Венгрией, с членами АСЕАН (Генеральный план по взаимосвязи и взаимному доступу). Наверное, здесь уместно добавить, что менее месяца назад была принята Стратегия инновационного развития Узбекистана на ближайшие годы, что должно позволить республике войти в число 50 передовых стран планеты по рейтингу Глобального инновационного индекса.

На этом фоне ещё раз подчеркнём, что в настоящее время среднеазиатский регион страдает от недостаточной развитости инфраструктуры. Вот данные Всемирного банка о стоимости импорта и экспорта одного контейнера — в то время как средняя стоимость в мире составляет 1 тысяча 877 долларов, в Казахстан — в 5 тысяч 265 долларов, в Узбекистан в 6 тысяч 452 долларов, а в Таджикистан — более 10 тысяч долларов — самые высокие импортные издержки в мире. Такие чрезмерные расходы на транспортировку и хранение не приносят никакого дохода местным государственным бюджетам. Надо надеяться, что прямым следствием запуска железнодорожного коридора будет сокращение стоимости и времени доставки товаров, уменьшение расходов потребителей и предприятий, направление сэкономленных средств на повышение уровня жизни и экономическую модернизацию. Только при этом условии инициатива «Один пояс, один путь» может придать стимул для развития региона.Объективность требует признать, что налаживание связей внутри суперконтинента не является прерогативой Китая. Собственной программой развития объектов инфраструктуры располагают Россия, Япония, Индия, Турция, Казахстан. Доминированию Китая в Азии особенно стремятся противостоять со своими проектами Япония и Индия.

Центральноазиатским республикам приходится учитывать баланс между великими соседями, чьи воззрения, при наличии явных факторов кооперации, в значительной степени расходятся. Такая противоречивая логика сотрудничества и конкуренции определяет суть различных концепций евразийской транспортной сети. Другие крупные игроки континента — ЕС, Южная Корея, Турция и Иран, имеющие свои собственные проекты развития инфраструктуры, также воспринимают пекинский проект с осторожностью, сотрудничая, но и соперничая с ним. Своими конкурирующими концепциями они стараются сохранять равноудаленность от центральной китайской инициативы, хотя по масштабам их проекты далеко не сравнимы. Только суперконтинентальные планы Китая носят поистине стратегический характер — осуществить возрождение к 2050 г. великой китайской нации, имеющей подушевой доход в 40–45 тыс долларов. Конкуренция в области инфраструктуры будет разворачиваться в основном в ответ на успехи Китая по созданию транспортной сети континента. Выгоды России, Узбекистана и многих других стран от сотрудничества с Китаем не вызывают сомнений, несмотря на явно негативную позицию США.

Практика доказывает, что во внешней политике США максимально используют внутренний хаос, террористические организации, попытки переворотов с тем, чтобы их миссия безусловного и ничем не ограниченного мирового лидера не завершалась. Нет чёткой позиции и официального «Евросоюза». Он уже раскритиковал экономическую инициативу Китая, назвав ее «непрозрачной угрозой свободной торговле». Как пишет известный журналист Пепе Эскобар в материале для Asia Times, этот проект является попыткой китайских конгломератов навязать несправедливую торговую конкуренцию. В то же время Греция, Италия, Германия и Испания даже ожидают определённую выгоду. Но в целом ЕС опасается данного проекта как начальной стадии другой китайской программы «Made in China: 2025», по которой за 7 лет Пекин намечает стать лидером в сфере высоких технологий.

Подытаживая, ещё раз подчеркиваю, что экономическое присутствие Китая в Центральной Азии представляется неоднозначным. Значительные успехи Китая в проникновении в ключевые отрасли экономик стран региона пока не сопровождаются формированием равноправных и взаимовыгодных экономических отношений, комплексного развития этих республик, укрепления их безопасности, то есть долгосрочных интересов государств ЦА. Ориентация китайской экономической деятельности на добычу и вывоз в Китай промышленного сырья не должна привести к ресурсному истощению региона, к отмиранию перерабатывающих отраслей промышленности, что чревато вызреванием зон социально-экономического кризиса. Ведь КНР никак не нужно дестабилизированное пространство возле своих границ, особенно в Синьцзяне, экономика которого во многом зависит от Центральной Азии и где имеются проблемы этнического сепаратизма и исламского радикализма.

Важно подчеркнуть, что проблемы интеграции политико-экономического характера в нашем регионе могут быть решены лишь с участием всей Центральной Азии, с пониманием необходимости гармонизировать все модели, их сопряжением и стыковкой. Строя равноправную экономику, необходимо выработать правильное стратегирование общерегионального развития, соблюдая равновесие между национальными приоритетами и общими проблемами. Задача весьма трудная, но выполнимая при искреннем содействии сопряжённых великих государств.

А. ХОДЖАЕВ,

кандидат философских наук, политолог, независимый журналист