Случайно узнал, что есть такой праздник как Всемирный день радио. Оказывается, он с 2012 года отмечается ежегодно 13 февраля. Именно в этот день, но только 66-ю годами ранее, в 1946-ом, впервые вышло в эфир «Радио ООН». Рад, что это событие нашло отражение в ооновном календаре знаменательных дат, но для меня, как представителя старшего поколения, родным и близким остается День радио, который отмечался 7 мая.

В те незабвенные времена май вообще для журналистов был богат на торжества: 5-е мая – День советской печати, 7-е – День радио. А вкупе с главными, общенародными праздниками 1-го и 9-го мая, первая половина месяца запоминалась как нескончаемый калейдоскоп приятных и не очень моментов.

На радио попал в 1969 году. В один из дней ранней осени я на лифте поднялся на пятый, самый верхний этаж продолговатого здания, незадолго до этого возведенного напротив 6-го роддома. Как мне рассказывали старожилы, после ташкентского землетрясения 1966 года, им не один месяц пришлось поработать в палатках ,наскоро разбитых в скверике при Доме радио. Оттуда с готовыми текстами бежали на второй этаж чудом сохранившейся постройки, где располагались студии, чтобы не опоздать с эфиром. На первом этаже находился буфет, любимое местопребывание не одного поколения радийцев.

В назначенное время робко переступил порог приемной заместителя председателя Госкомитета по радио и телевещанию, начальника Управления вещания на зарубежные страны (проще, Иновещания) Хиляма Рахимовича Худойбердиева. В пропагандистской шкале ценностей радио тогда стояло выше телевидения, что находило отражение в названии организации.

Дом Худойбердыевых в Центре Луначарского (был такой микрорайон в прежнем Ташкенте) находился неподалеку от нашего, моя мама и его супруга по соседски навещали друг друга. Как то раз Хилям Рахимович, зная, что я учусь на заочном отделении факультета журналистики ТашГУ, передал через маму мне приглашение заглянуть к нему на работу. Не забыв прихватить с собой вырезки опубликованных в газетах материалов. Как внештатник, писал я в основном для молодежки «Комсомолец Узбекистана», там моими шефами были В. Корзун и Элла Шпиндлер. Через пару лет она перешла на Иновещание и мы поработали с ней в одной редакции.

Хилям Рахимович тепло встретил меня в своем большом кабинете, где он при его малом росте даже несколько терялся, спросил о здоровье моих родителей. Затем вызвал руководителя Главной редакции информации и пропаганды Иновещания Петра Семеновича Долгова — грузного, внушительного вида мужчину. Оба просмотрели мои газетные вырезки и Хилям Рахимович сказал, видите, не случайно говорю, что нужно брать на работу молодых, еще не испорченных штампами, советизмами работников и здесь их на практике обучать нашим методам и стилю подачи материалов. И дал указание Петру Семеновичу оформить меня через отдел кадров комитета редактором на полставки с испытательным сроком на два месяца.

Мимоходом замечу, что на полставки с 50 рублями в месяц я проработал почти год. Руководству такая ситуация была выгодной, был кое-какой маневр при распределении фонда заработной платы, а заниматься этим было поручено руководителю Главной редакции вещания на страны Юго-Восточной Азии Хайдару Юлдашбаеву Относился он к этой общественной работе ответственно, то есть правдами-неправдами старался сократить суммы гонораров, причитающиеся сотрудникам. Что, естественно, вызывало недовольство и споры. Однако, в целом к Хайдар-аке отношение было дружественное, разборки решались по семейному мирно, не переходя в длительную конфронтацию. Мне самому поднимать вопрос о переводе на полную ставку было как-то неудобно. Благо был я тогда холост, да и гонорары были неплохим подспорьем.

Ситуация выправилась накануне моей свадьбы, тогда Татьяна Синицина с удивлением узнав, что я еще на полставки, пошла к Хиляму Рахимовичу и быстро решила вопрос. Татьяна, привлекательная, стройной девушка ненамного старше меня, была, как говорится, в авторитете, ее ценили. На еженедельных летучках, проводимых в кабинете начальника Ино, редко когда ее материалы подвергались критике. Особенно ей удавались очерки о людских судьбах, затрагивающие сокровенные струны человеческой души. Именно ей Петр Семенович поручил шефство надо мной.

И начались мои муки. По нескольку раз приходилось переписывать небольшую информашку, а уж о репортажах и корреспонденциях и говорить не приходиться. Все мы продукт своего времени, своего общества. Хочешь не хочешь, но с младых ногтей, читая газеты, слушая радио и телевидение, невольно начинаешь «обогащаться» штампами, казенными оборотами речи, которыми отличались наши СМИ. От всего этого нужно было избавляться. Учили писать простым, доступным для человека, не знающего нашу страну, языком. Главное – это пропаганда советского образа жизни, чтобы слушателю захотелось жить в таком же обществе, как наше. Многое в своих передачах приходилось притягивать за уши, но верили, что наше дело правое. А недостатки, постоянно встречающиеся в жизни, так они временные, устранимые. В общем у Ино была своя специфика и ее нужно было понять, постичь.

Татьяна вскоре перевелась в Узбекское отделение Агентства печати Новости (АПН). Трудилась там в должности корреспондента. Через несколько лет туда же меня пригласил заведующий отделением Каххар Фаттахович Рашидов. Мы с ним учились на одном курсе. Так как обучение было заочное, то студенты были разновозрастные, Каххар-ака был намного старше меня. Первое время я был на должности референта по работе с иностранными журналистами. Когда Татьяна переехала в Москву и стала работать в центральном аппарате АПН, занял ее место корреспондента.

А в редакции информации и пропаганды мои материалы стали проходить в основном через старшего редактора Василия Нечаева. Суховатый, даже внешне суровый фронтовик, в прошлом моряк, подробности того, как очутился в сухопутном Ташкенте не помню, он оказался на редкость чутким и отзывчивым человеком. Несколько раз бывал у него дома, находившимся в общем дворе, жил он на Асакенской, как раз посередине между трамвайной остановкой и парком Тельмана. Супруга его неизменно угощала чаем с вареньем и блинчиками.

Еще одним сотрудником, на котором держалась редакция, была Филиппова, пережившая в войну Ленинградскую блокаду. Невозможно не вспомнить и Софью Зефирову, яркую блондинку с запоминающейся внешностью. Она была вдовой водителя тогдашнего секретаря ЦК компартии по идеологии Рафика Нишанова. Муж Сони вместе с пассажиром — секретарем ЦК компартии Туркменистана – погиб в автоаварии, когда возвращались в Ташкент после посещения объектов Голодной степи. Трагедия эта произошла во время Декады туркменской культуры и искусства в Узбекистане, которая проходила в году, кажется, 1968-ом.

Потом редакция пополнилась Ниной Устаевой, Владимиром Мижирицким, Эллой Шпиндлер, Михаилом Золочевским, Сухробом Мухамедовым. Так что просторная комната была так забита столами и стульями, что к рабочему месту приходилось иногда пробираться бочком. Сосредоточиться было сложно, и нередко бывало, что я шел в противоположный конец коридора, где в ряд стояли монтажные звукозаписи, и если находил пустующую, то уединялся в ней. Двойные тяжелые двери напрочь отсекали все звуки извне и ты оставался один на один с текстом. Вообще в монтажных приходилось проводить много времени. Готовя любой материал необходимо было сопроводить его звуком: если, к примеру, это репортаж, то шумом стадиона, если о спорте, или работающего станка, если о каком-либо заводе и так далее. Если интервью, то в тексте должна быть врезка с записью голоса героя.

Идя на задание мы брали с собой портативный катушечный магнитофон «Репортёр-5». Хоть он и назывался портативным, весил около трех килограммов. Конструкция аппарата, производства братской Венгрии, была рассчитана на использование в неблагоприятных условиях, корпус был металлический, прочный, а кофр из толстой кожи служил защитой от ударов. Вернувшись с задания, шли первым делом в монтажную, так как магнитофон мог срочно понадобиться коллеге, переписывали запись на бобину, потом шел монтаж, расшифровка полученного интервью. В начале 70-х появился магнитофон «Репортер-6», в общем то мало чем отличавшийся от своего предшественника.

Но это было потом, когда уже освоился на новом месте. А первое время знал лишь свой кабинет и коллег вокруг. Реальному сокращению процесса вхождения в многочисленный коллектив, а на Ино работало около 150-ти человек, поспособствовал хлопок. Вернее ежеосенняя массовая компания по его сбору. Как самого молодого в редакции меня неизменно испытывали на патриотизм, а сбор «белого золота» связывали именно с этим высоким чувством. Одной осенью даже отправили дважды: не успел вернуться после месяца пребывания на сборе хлопка, меня как секретаря бюро комсомола Ино в составе десанта партийных и комсомольских активистов забросили на поля еще раз.

Был уже конец ноября, кусты стояли совершенно голые, лишь кое-где свисали белые ощипки и курак – нераскрывшиеся коробочки. Их и собирали. Когда шли дожди или снег, отлеживались на своих раскладушках. Скучно, холодно, голодно. Из десяти дней только три, по моему, были на грядках. Пустая трата времени, средств, как бюджетных, так и личных, горючего и так далее, зато кто-то из партийных деятелей бодро отрапортовал о вкладе в общенародное дело.

Как бы то ни было, на хлопке я сдружился с иновещанцами из других редакций, познакомился с коллегами с нижних этажей и с телевизионщиками. Особо тогда, помнится, выделялись ребята из редакции информации радиовещания, державшиеся кучкой: Олег Орлов, Игорь Чернов, Борис Бабаев, Владимир Волосевич.

Во время вечерних посиделок за «рюмкой чая» узнал об истории нашего Иновещания, которое было создано в 1947 году. Что оно постоянно развивается и теперь вещает на коротких волнах 7 часов в сутки на таких языках, как английский, фарси, арабский, хинди, урду, уйгурский и узбекский для диаспоры. Что в английской редакции дикторами работают два носителя языка: Женя Грейс и Игорь Лихонос. Оба они учились в английской школе в Китае и так как имели российские корни, то после войны переехали в Советский Союз и осели в Ташкенте.

Что самая большая редакция на Ино – уйгурская, вещающая на Синьцзян-Уйгурский автономный округ КНР. В конце 60-х годов прошлого века обострились советско-китайские отношения. На этот период приходится и так называемая «культурная революция», когда ускорился процесс «ханизации», то есть массового переселения в автономный округ представителей титульной нации. Часть уйгуров была вынуждена покинуть родные места, некоторые нашли прибежище в Советском Союзе. Так как Хилям Рахимович был по национальности уйгуром, то по официальной линии опекал вновь прибывших в Узбекистан: решал вопросы с жильем, трудоустройством, учебой и так далее. И именно при Ино был образован и действовал многочисленный Уйгурский национальный ансамбль песни и танца.

Так что после возвращения с «хлопка» уже считался своим в коллективе и хорошо ориентировался на пятом этаже. Знал, что Олег Аваков руководит вещанием на языке хинди, а Маргарита Литвинова – на урду, симпатичная Флора Акопян – на арабском, что Лариса Давидова, Олег Штифильман и Малик Рузикулов работают в редакции вещания на английском языке, Раиса Зборовская в редакции фарси, вместе с ней трудится Борис Брейва, популярный в те годы исполнитель эстрадной песни, сейчас бы его назвали «звездой». Джахангир Абдурахманов и Махкам Рихсиев ведущие сотрудники редакции, вещающей для соотечественников, живущих за рубежом.

В 1974 году я перешел на работу в АПН. Но связь с Ино не терял, тем более, что постоянно пересекался с друзьями на разных мероприятиях, проводимых в стране. Интересно, что Международное радио Ташкента, как стало называться Ино после обретения Узбекистаном независимости, пережило АПН и было закрыто лишь в 2006 году. Один из ветеранов Ино Хамид Мухамедов, проработавший там сначала редактором, потом переводчиком на хинди 40 лет, рассказывает, что многих из бывших сотрудников уже нет с нами, кто-то уехал от нас и живет вдали от Ташкента. «Но мы с ними контактов не теряем,- говорит он,- благо есть Интернет. А с теми, кто остался в городе, встречаемся раз в месяц. Это Мирза Турсунов, Сативалди Усманов, Малик Рузыкулов и другие ветераны, проработавшие на Ино не один десяток лет. И всегда добрым словом вспоминаем годы работы на Иновещании».

Э. ХОДЖАЕВ

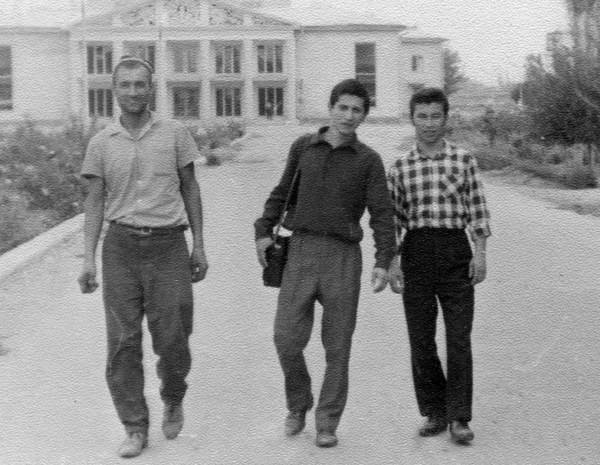

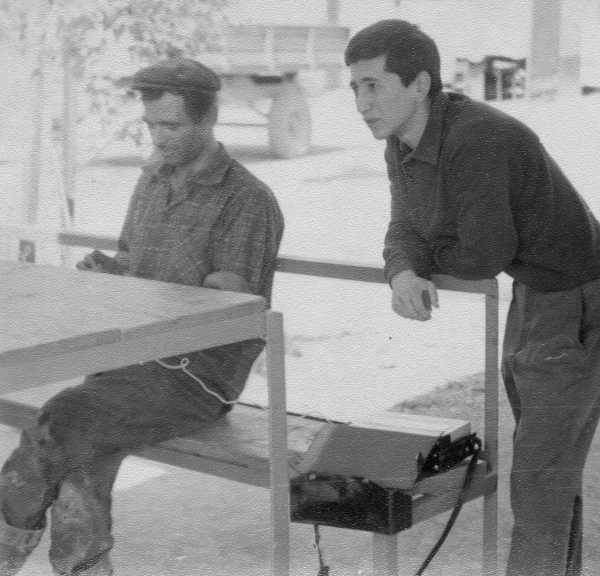

На снимках: В сельской глубинке; беседа на полевом стане

Очень интересный материал. Просто — Жизненный путь Ино. Спасибо г-н Ходжаев за подарок ко Дню Радио.

Спасибо г-н Ходжаев за подарок у празднику День Радио. Ваш материал это просто "Жизненный путь Ино" Побольше бы таких содержательных и автобиографических материалов.

Эльпар, спасибо за добрую статью. Нахлынули воспоминания о тех годах, когда мы проработали на Ташкентском Иновещании. Это была прекрасная школа, которая помогала и впоследствии, в частности, во время работы за рубежом, да и в других отраслях. Жаль только что многих, кого ты упомянул нет уже среди нас, но мы их всех помним с благодарностью и добрым словом. Thank you for the memory, как говорится по-английски, т.е спасибо за память.