Вернувшись в Петербург Каразин полностью посвятил себя профессии литератора и художника, не делая предпочтения ни тому ни другому виду творчества: “Я в совершенно одинаковой степени люблю как то, так и другое — писал он позднее, — ни малейшей разницы, ни малейшего предпочтения”. В конце 1871 года в журналах “Всемирная иллюстрация” и “Нива»” появились его первые рисунки, а в сентябре следующего года состоялся дебют Каразина как писателя — в “литературно-политическом” журнале “Дело” были опубликованы первые двенадцать глав романа “На далеких окраинах”.

Приключенческий роман из жизни Туркестана, написанный в духе Фенимора Купера, весьма популярного в России американского писателя, вызвал живейший интерес российской публики. В самых известных журналах России регулярно стали появляться рисунки Каразина, неизменно пользующиеся большим интересом у читающей публики. И это не удивительно, ведь излюбленными темами художника были этнографические и военные сюжеты из жизни неизведанного края. Поэтичные, вызывающие воображение картины открывали зрителям новый, казалось сказочный мир.

Почти одновременно выступив как художник и писатель, Николай Николаевич всю жизнь удачно сочетал эти два своих дарования. Сотрудничая в лучших иллюстрированных журналах того времени, он сумел быстро снискать себе славу одного из лучших рисовальщиков. “В России едва ли найдется иллюстрированный журнал, который не пользовался бы когда-либо художественными услугами Николая Николаевича Каразина, – отмечали газеты, – Для него нет такой темы, которой не мог бы трактовать в рисунке”.

Регулярно выходят и литературные произведения Каразина из жизни Туркестана, написанные всё в том же приключенческом жанре: “Погоня за наживой”, “Двуногий волк”, “В камышах”, “Голос крови” и др. Написанные ярко со многими жизненными деталями, рассказывающие о далёком, экзотическом крае, они резко выделялись из серой массы большого числа беллетристики, печатающейся в то время. “Он может теперь хоть не подписывать своих произведений, и мы все-таки их узнаем” — писала современная Каразину литературная критика. В основу произведений легли личные наблюдения Каразина во время его службы в Туркестане. Нравы и быт жителей Средней Азии, обиход русского солдата-туркестанца, прозванного в Туркестане “белой рубахой” — этой “безответной, все выносящей серой шинели”.

Личный военный опыт позволил писателю детально отобразить специфику воинской службы на далёкой окраине империи. Стойкий, выносливый, сильный духом и в то же время глубоко человечный – таким сходит со страниц каразинских книг русский солдат. Как бы в противопоставлении ему показана целая галерея “героев”, отправившихся в Туркестан за лёгкой наживой – авантюристы и торговцы, аферисты и продажные чиновники, представители администрации и служивый люд. Эти людские типы также были отлично известны Николаю Николаевичу, поэтому списаны они словно с натуры. И сегодня, благодаря произведениям Каразина, мы можем иметь полное представление о некоторых чертах жизни в Туркестанском крае того времени.

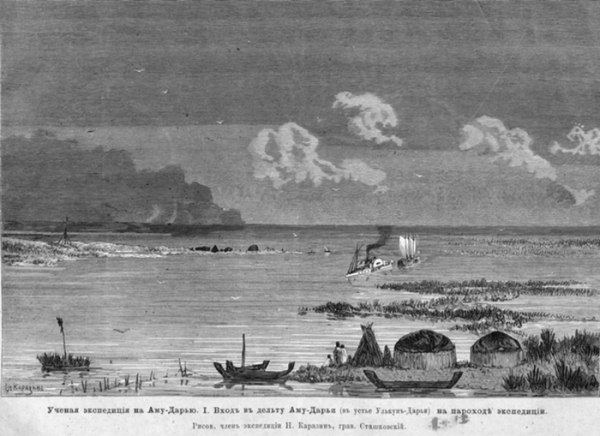

Однако несмотря на востребованность произведений Каразина как литературных, так и живописных, кабинетная работа, спокойная, размеренная жизнь не сильно прельщала Николая Николаевича. Его вновь неудержимо манит Туркестан и когда в начале 1874 года представилась возможность участвовать в экспедиции по низовьям Аму-Дарьи он без раздумий соглашается. “Аму-Дарья — река легенд и преданий, река, имеющая первостепенное значение для жизни целого обширного края, река, тем не менее, едва намеченная в изысканиях ученых путешественников”, — писал Каразин.

Экспедиция была организована Русским географическим обществом при активном участии Генерального штаба. Именно поэтому её возглавил полковник Н. Г. Столетов. Старший брат выдающегося физика А. Г. Столетова, Николай Григорьевич был ярким персонажем “Большой игры” – противостояния Великобритании и России за влияние на Азиатском континенте. Именно ему, участнику Крымской войны и Туркестанских походов, солдату, разведчику, дипломату, основателю города Красноводск (ныне Туркменбаши) было поручено руководство экспедицией. Какое огромное значение придавалось этому научному походу, говорит и то, что на расходы было выделено 20 000 рублей — огромные деньги для того времени.

Не менее замечателен был и состав экспедиции. Начальником этнографо–статистического отдела был учёный и солдат, полковник Леонид Николаевич Соболев, будущий премьер-министр Болгарии, герой русско-турецкой войны. Ко времени описываемых событий, он уже был известен своими статистическими исследованиями Туркестана и большой работой по географии и статистике Зеравшанского округа. В списках экспедиции значился и первый русский исследователь Центральной Азии, выдающийся учёный Н. А. Северцов.

Среди остальных участников похода следует назвать преподавателя оренбургской военной гимназии Александрова и штабс-ротмистра Риза Кули Мирза Каджара, свободно владевшего практически всеми языками Туркестана. Сопровождал экспедицию особый вооружённый конвой из одной казачьей сотни и двадцати пяти стрелков, которые “|могли бы распределяться по каюкам или шлюпкам, при посылке таковых для измерений по рукавам дельты Амударьи”.

“Главнейшая задача ученой экспедиции, — отмечалось в журнале “Нива”, — заключается: в определении количества вод и степени судоходства Аму-дарьи в её дельте и вверх по течению, до крайнего нашего пограничного пункта с Бухарою; в исследовании сухих русел, прилегающих к низовьям реки Аму и направляющихся в сторону Сыр-дарьи; в изысканиях условий высыхания степных водоемов и распространения песков в пределах наших владений; в производстве метеорологических, а в случае возможности и астрономических наблюдений, и в разных топографических, статистических и естественно-исторических исследованиях в нашем Аму-дарьинском Крае.

Экспедиция отправляется из С.-Петербурга прямо в Казалинск, откуда и направится в Аму-дарьинский Край. В распоряжение ее будет назначен один из пароходов Аральской флотилии с баржею. Время, потребное для исполнения возложенных на Аму-дарьинскую ученую экспедицию задач, рассчитано примерно на шесть месяцев”.

В то время сама Аму-Дарья не доходила до Аральского моря примерно 400 километров, разделяясь на несколько больших рукавов, почти самостоятельных рек, образующих огромную Аму-Дарьинскую дельту. Этот участок и был главным объектом исследований. Каразин пишет по этому поводу: “Почти от своих верховьев, до самого места разветвления, Аму-Дарья – хорошо судоходна; но от места разветвления – к морю до сих пор не было еще найдено прохода, и судоходство Аму, вследствие запертых устьев, приносило не очень-то много выгод для нас, занявших, в силу последних военных событий, эту территорию. Надо было найти выход в море для наших пароходов: это тоже составляло одну из главнейших задач нашей программы”.

Во время экспедиции Каразин с огромным интересом знакомится с жизнью и бытом туркмен и каракалпаков, живущих по берегам главной реки Туркестана, зарисовывая в альбом всё самое интересное. Поразило художника, в частности, бурлачество – явление, исчезнувшее на Волге, с развитием пароходного транспорта – здесь же живущее полной жизнью.

“Оборванные, босоногие, — описывает Каразин амударьинских бурлаков, — в громадных отрепанных бараньих шапках, они мерно, нога в ногу, тянутся по поросшему камышом берегу… Дорога их тяжелая и не безопасная. То им приходится пробираться сквозь чащу колючего кустарника, то лепиться по самому краю обрыва, рискуя ежеминутно быть сдернутым бечевой в воду, то надо вязнуть по грудь в топком береговом болоте… Принимая во внимание еще мириады комаров, ядовитых змей, гнездящихся в чаще и под кочками болот, страшные низовые лихорадки – мало найдется людей, которые могли бы позавидовать жизни этих бедняков”.

Все задачи, поставленные перед экспедицией, были успешно выполнены. Составлены топографические, географические и геологические карты территории в три тысячи квадратных километров. Северцовым был положительно решён вопрос о возможности водного соединения Аму и Сыр-Дарьи, через Джаны-Дарью. Были основаны две метеорологические станции: в Нукусе и в Петроалександровске (ныне город Турткуль). Благодаря работе этих станций Русское географическое общество получило ценнейшие сведения о климате далёкого края. Было собрано и задокументировано огромное количество информации об экономике, населении, исторических памятниках, населенных пунктах. Каразиным был составлен большой альбом рисунков, изображающих природу и население тех мест.

По возвращении в Петербург Николай Николаевич, при участии Русского географического общества организовывает выставку своих рисунков, сделанных во время экспедиции. Экспозиция состояла из трех разделов: Аральское море и его побережье, дельта Амударьи и сцены из Хивинского похода. Выставка вызвала большой интерес. Пресса отмечала новизну тематики и большой талант художника, выразившийся в “в чувстве живописности при составлении целого картинного эффекта, в умении распоряжаться красками так, чтобы соблюсти гармонию в тонах и пятнах”. Обращалось внимание и на “поэтическое чувство” в представленных на выставке акварелях.

А через два года заполыхали Балканы. Там вспыхнуло восстание сербов и болгар против турецкого ига, которое Стамбул пытался залить кровью. И в этом противостоянии Россия выступила как защитница единоверцев, бросив меч на славянскую чашу весов. Каразин спешит на поле брани. Ему необходимо там быть.

Продолжение следует

В. ФЕТИСОВ