Продолжаем разбираться с основными сомнениями, которые высказывают противники развития атомной энергетики в Узбекистане. В первой части нашего разбора речь шла об основных предубеждениях касательно сроков, стоимости проекта и «сомнительности» крупнейшего в мире вендора в качестве партнера в строительстве АЭС. Во второй части поговорим о не менее важных вопросах: насколько обоснованы опасения вокруг малых модульных реакторов (ММР), действительно ли атомная энергетика «умирает» и почему отказ от АЭС может затормозить развитие Узбекистана в контексте глобальных трендов развития энергетики.

Малые модульные реакторы: кризис и возрождение мирного атома, инновация или риск?

Некоторые СМИ и эксперты ставят под сомнение использование малых модульных реакторов (ММР) в Узбекистане, ссылаясь на их «неиспытанность». Однако это далеко не так. Российская технология ММР является единственным кейсом среди нескольких десятков проектов в мире, который успешно эксплуатируется в промышленных целях не первый год.

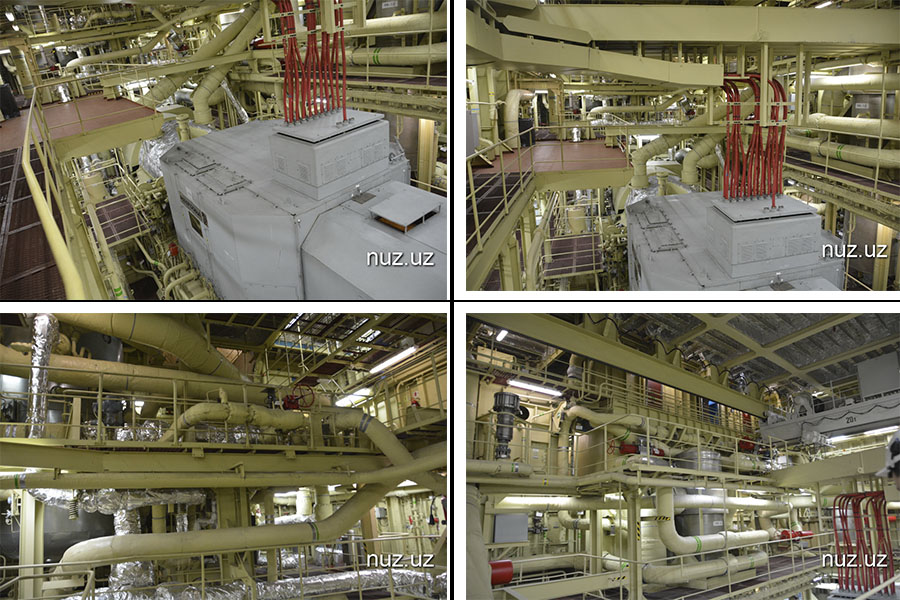

ММР российского дизайна РИТМ-200Н от ядерщиков Росатома опирается на технологию, которая эксплуатируется десятилетиями. По словам эксперта-ядерщика Шохмирзо Умарова, в России эта технология применяется на флоте на атомных ледоколах с 1959 года. На сегодняшний день уже изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Первые три уже введены в эксплуатацию и работают в Арктике: первый атомный ледокол «Арктика», работающий на реакторной установке РИТМ-200, был введен в эксплуатацию в октябре 2020 г. «Это означает, что проект давно прошел экспериментальную фазу, имеет все документации, лицензии, налажена цепочка поставок, значит его легче сделать серийным», отметил эксперт в интервью «Народное слово Online».

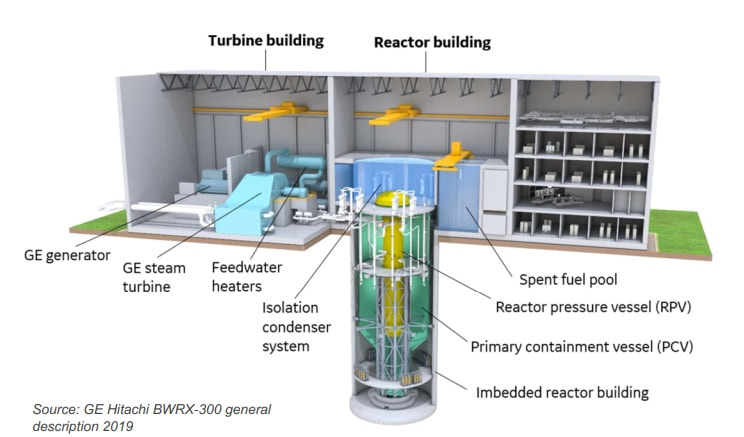

Другие страны-лидеры атомной отрасли, такие как США, Канада и Китай, также реализуют свои проекты с ММР, признавая их перспективность. Например, канадская компания Ontario Power Generation собирается построить ММР GE Hitachi BWRX-300, который планируется к запуску к 2028 году, а по некоторым данным к концу 2029 года. Более того, технологические гиганты во многих странах, особенно США, прямо заинтересованы в ММР и АЭС малой мощности для обеспечения своих дата-центров надежным и бесперебойным источником электроэнергии. Никакая солнечная или ветровая электростанция не сможет удовлетворить эту потребность.

Помимо российских кейсов, проекты ММР в других странах указывают на интерес и востребованность на международном рынке. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА) «Путь к новой эре ядерной энергетики», опубликованного в январе текущего года, количество стран с серьезными планами строить ММР, включая Узбекистан, достигло 15, среди которых такие атомные гиганты, как Франция, США, Великобритания, Китай.

Узбекистан имеет возможность стать одним из первых, кто в ближайшей перспективе внедрит эту технологию на своей территории для коммерческих целей, что откроет перед страной возможности технологического лидерства в этом направлении в регионе. Стоит ли отказываться от возможности войти в международный клуб мирного атома с помощью ММР, выстроить полноценную высокотехнологичную отрасль, взрастить новое поколение специалистов, ученых и инженеров, конкурирующих на мировой арене науки и технологий, при этом получая всестороннюю поддержку вендора и международного сообщества на всех этапах реализации проекта АЭС? Морщиться перед такой возможностью равнозначно добровольному разрубанию пресловутой ветки, на которую только присели.

Возрождение атомной энергетики

Некоторые противники АЭС, ссылаясь на опыт Германии, приводят однобокое мнение о том, что атомная энергетика умирает, пророча исчезновение АЭС через полвека. Однако национальные программы ряда стран об увеличении атомных мощностей говорят об обратном.

Здесь хотелось бы сначала рассказать о стабильном спросе на атомную генерацию на примере стран Азии и Ближнего Востока. Только в Китае до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию десятки реакторов, в том числе на основе российских ядерных технологий. Турция считает, что одной АЭС с четырьмя энергоблоками на 4,8 ГВт уже мало и заявила о стремлении достичь 7,2 ГВт установленной мощности к 2035 году и ввести в эксплуатацию более 20 ГВт атомных мощностей в ближайшие 30 лет. Даже соседний Казахстан, не успев принять решение по поводу того, с кем будет строить свою первую АЭС, уже заявил о планах построить еще две станции.

При этом, на сегодня никто среди «китов» атомной генерации в мире не отказался от АЭС, более того некоторые пересматривают и расширяют свои атомные программы.

К примеру, Великобритания ровно год назад заявила об увеличении атомных мощностей до 24 ГВт к 2050 году. Также Франция, несмотря на развитие ВИЭ, продолжает делать ставку на атомную энергетику, посчитав, что стране нужно порядка 14 новых блоков, чтобы снизить зависимость страны от ископаемого топлива с 60% до 40% к 2035 году.

Япония переподключает остановленные после Фукусимы энергоблоки. Список потенциальных стран-новичков с каждым годом растет. А за последние годы такие страны Ближнего Востока, как ОАЭ, Саудовская Аравия, богатые нефтью и солнцем, подключились или заявили о своих планах войти в клуб атомной генерации. Даже страны Африки не остались в стороне и пытаются найти возможности решить вопрос доступа к бесперебойному и устойчивому электроснабжению с помощью атома. На климатической конференции СОР29 в Баку количество стран, официально заявивших о намерении утроить атомные мощности к 2050 году, достигло 31.

Мировой опыт показывает, что отказ от атомной энергетики приводит к росту зависимости от углеводородов и значительному повышению тарифов на электроэнергию. Пример Литвы, закрывшей Игналинскую АЭС в 2009 году, которая стала энергодефицитной страной и сидит на углеводородах и ВИЭ. Это событие также ударило по промышленности, приведя к резкому падению производства электроэнергии. Другой пример — Германия, где сейчас самая дорогая электроэнергия в Европе и мире. Согласно данным Global Petrol Prices на июль 2024 года, Германия занимает третье место в мировом антирейтинге самой дорогой электроэнергии.

Как бы то ни было, стоит помнить, что через 10-12 лет энергопотребление в стране удвоится и это также общемировая тенденция. В случае выбора пути к нулевым выбросам с целью выполнения климатических соглашений, по подсчетам наших ученых-энергетиков, суммарная мощность атомной генерации в Узбекистане должна вырасти от 8 до 10 ГВт к 2050 году.

Без атомной генерации в энергобалансе страны мы рискуем остаться зависимыми от углеводородов и импорта энергоресурсов, не выполнить международные климатические обязательства и оставить вопрос об инвестиционной привлекательности страны нерешенным. Без надежных источников энергии никакой инвестор не согласится создавать и вкладывать в производство. В то же время, Узбекистан имеет шанс войти в число стран, которые активно развивают атомную отрасль и укрепляют свои позиции на международной арене. Принятие решения о строительстве АЭС должно основываться на рациональном анализе, учитывая национальные интересы, мировой опыт и долгосрочные перспективы.