Глава четвертая

Поход через безводные пески оказался тяжелейшим. Стояла невыносимая жара, колодцы располагались далеко друг от друга, воды было мало, верблюды начали умирать, солдаты заболевали, и их приходилось нести. К 10 мая закончилась вода, гибель казалась неизбежной, но по счастью был найден небольшой колодец. А через неделю Скобелеву удалось намного облегчить задачу выживания отряда. А дело было так.

17 мая отряд медленно приближался к колодцам, когда заметили трёх удалящихся конных киргизов[1]. Несколько офицеров, среди которых был и Скобелев и казаков бросились в погоню. Вскоре беглецы были настигнуты, но в ответ на предложение сдаться, они достали оружие и завязался бой. Борьба была неравной, двое киргизов были убиты, третий сбежал. В это же время на горизонте показался большой караван в несколько сотен верблюдов в сопровождении всадников, которые всполошились заметив русских. Скобелев, несмотря на численное превосходство противника приказал атаковать. Выхватив сабли и револьверы, маленький отряд бросился за добычей. Киргизы встретили атаковавших пиками.

Завязался жестокий бой. Против Скобелева выступил огромный детина, настоящий богатырь со здоровенной дубиной в руках, которой попытался нанести удар по противнику. Михаил Дмитриевич уклонился и дубина обрушилась на голову его лошади. Бедное животное взвилось на дыбы и опрокинулась вместе с всадником. Детина, воспользовавшись моментом схватил эту лошадь и ускакал вместе с ней. А бой продолжался. Все револьверы и винтовки были разряжены, киргизы начали одолевать и небольшой русский отряд ждала, очевидно, незавидная участь, но вновь помогло Провидение, на выстрелы поспешила одна из Апшеронских рот. Увидев бегущих к месту боя солдат киргизы обратились в поспешное бегство бросив все имущество. На месте сражения остались шестнадцать трупов и более двухсот верблюдов. У русских был тяжело ранен капитан Кедрин, Скобелев получил десять ран, правда все лёгкие. Денщик Михаила Дмитриевича, дворовой Мишка увидев раненым своего барина, бросился к нему всхлипывая и причитая: “Эх, занес же нас нелёгкий в эту Трухменщину! Один сын был у отца”.

Без преувеличения можно сказать захваченный караван явился спасением для отряда, поскольку в основном перевозил рис и сорго, продовольствие столь необходимое в бесплодной пустыне.

Тем временем отряд Кауфмана завершив тяжелейший, немыслимый поход через пески, вышел к Аму-Дарье, а Оренбургский отряд Веревкина находился в сотне километрах от стен Хивы.

Самая тяжелая часть пути заканчивалась и для кавказцев. Постепенно пустыня уходила за горизонт, показалась зелень, и лошади сами сворачивали к лужайкам покрытым сочной травой. Появились представители фауны. В небе показался коршун, высматривающий добычу, пронесся сайгак. Целая толпа киргизов и русских выхватили винтовки, полетели пули, но красавица-антилопа уже умчалась.

Внезапно вдали показался огромный караван в несколько сотен верблюдов. Заметив русский отряд он остановился и мгновенно ощетинился винтовками и саблями. Несколько русских офицеров, в том числе и наш герой, приблизились к каравану для переговоров.

Перед ними открылось удивительное зрелище: верблюды, навьюченные огромными тюками, лежали плотным кольцом; из-за этого живого бруствера выглядывали бронзовые лица туркмен под меховыми шапками и на парламентеров были направлены ружья, готовые пролиться свинцовым дождём. Бок о бок с мужчинами стояли женщины с дубинами в руках, также готовые сражаться. Переводчик Косум стал расспрашивать караванщиков и выяснил, что караван направляется в Оренбург с грузом хлопка, шелка и других товары. На все интересующие вопросы туркмены отвечали неохотно, сославшись на то, что вышли из Хивы более месяца тому назад. И как бы желая обрадовать русских, они уверяли, что хивинцы драться не будут.

После этого, каравану был выдан пропуск, для дальнейшего безопасного продвижения. Огромная вереница верблюдов вскоре скрылась из глаз. А отряд Ломакина продолжил свой поход.

На следующий день, на краю горизонта вдруг мелькнула светло-голубая полоска.

— Море!.., море, господа! раздались со всех сторон радостные голоса…

Отряд радостно ускорил шаг и вскоре перед ним открылись крутые, обрывистые берега Айбугира[2] и далеко врезавшуюся в него полоску мыса Урга, а за ними, как лёгкая дымка виднелась синева Хивинского оазиса. Цель была близка.

Прошло немного времени и начались обжитые места. Более полутораста кибиток, разбросанных на большом пространстве предстали взорам Кавказского отряда, это было каракалпакское селение, в котором происходило суматошное движение: разбирали жилища, вьючили верблюдов, пешие и конные сновали по всем направлениям, — было ясно, что появление русских напугало жителей. Вновь переводчик Косум отправился на переговоры и вернулся в отряд с двумя старшинами в огромных бараньих шапках и в цветных шелковых халатах. Их постарались успокоить и уверить, что русская армия не воюет с мирными жителями. Отряд расположился на ночлег недалеко от аула у колодцев. Сразу началось более тесное знакомство. Вот, что об этом пишет Алиханов: “Вот тут то началось первое сближение наших с Каракалпаками. Группы женщин и юношей, одетых в грязные рубища, теснились вокруг колодцев и сначала только исподлобья оглядывали подходивших к ним пришельцев. Но необыкновенная способность нашего солдата быстро сближаться хоть с чёртом и тут не замедлила проявить себя: недоверчивые лица вскоре приняли спокойное натуральное выражение, и боязнь их сменилась любопытством. Доставая воду нашими ведрами, женщины начали любезно наполнять прежде солдатские баклаги и потом уже свои тыквы. Между Каракалпаками нашелся один, который провел некоторое время в Оренбурге и что называется мараковал по-русски; солдаты в свою очередь выдвинули вперед казанских Татар. Завязалась бойкая беседа, а там и дружба. К вечеру по всему лагерю уже сновали мужчины и женщины и продавали, хотя баснословно дорого, кумыс, айран, лепешки, джугуру и т. п”[3].

На следующей день, полковник Ломакин вместе с Алихановым, несколькими офицерами с сотней казаков и ракетным дивизионом отправился в Кунград, куда уже прибыл командующий Оренбургским отрядом генерал Веревкин.

Встреча оказалась душевной. Кавказцев угостили обедом, который после скудного походного меню показался им пиршеством. Познакомившись с офицерами-оренбуржцами, Алиханов вместе с несколькими офицерами отправился на местный базар, где их взорам предстала трагическая картина. Дадим слово самому Александру Михайловичу:

“— А это вы видели? — Спросил меня вдруг казачий офицер, с которым я обходил базар.

Он указал на толпу солдат, которые с лопатами в руках копошились над чем-то недалеко от городского вала.

— Нет.., что это они делают?

— Видите влево от солдат чернеют на земле как будто грядки?

— Ну…

— Это лежат одиннадцать обезглавленных трупов: одного офицера и десяти матросов Аральской флотилии… Солдаты копают для них одну общую могилу…

Дело вот в чем: Одновременно с приближением наших отрядов к хивинским пределам, суда Аральской флотилии вступили в устье Аму-Дарьи и, согласно общему плану экспедиции, должны были подыматься вверх по реке, соображаясь с движением сухопутных войск. Верстах в десяти от устья, пароходы Перовский и Самарканд, с баржами на буксире, прошли под ядрами хивинской крепостцы Ак-кала, причем были ранены несколько матросов и сам начальник флотилии, капитан 2-го ранга Ситников; но дальнейшее движение вверх оказалось невозможным, так как Хивинцы преградили главные рукава Аму, на высоте Кунграда и ниже, восемью обширными плотинами, имеющими, говорят, не менее десяти сажен ширины. Остановившись в виду этих препятствий, капитан Ситников узнал от явившегося к нему Киргиза Утатилау, что русский отряд уже подступает к Кунграду, и для того, чтобы войти с ним в связь решился послать на берег команду матросов при штурманском офицере, вызвавшемся добровольно на это рискованное предприятие. Утатилау взял на себя провести команду к генералу Веревкину, и на первом же ночлеге в ауле, сговорился с жителями, перерезал спящих моряков и с одиннадцатью головами бежал к Хивинскому хану.

Это обстоятельство, полагают, также не мало способствовало бегству кунградскаго населения, которое опасалось заслуженного возмездия Русских.

Для обнаженных и обезображенных тел этих несчастных жертв нового азиатского вероломства рыли в Кунграде ту братскую могилу, на которую указывал мне казачий офицер. Я было направился туда, но меня остановил тот же собеседник.

— Не советую, сказал он, — тела разложились так сильно, что близко невозможно подойти, да и интересного ничего нет: Киргизы сняли с них все платье, так что труп офицера могли отличить только по одной ноге, на которой случайно сохранился тонкий, окровавленный носок.

Да и некогда было: нам уже подали лошадей, и мы спешили, чтобы к ночи настигнуть Оренбургский отряд”[4].

В. ФЕТИСОВ

Продолжение следует

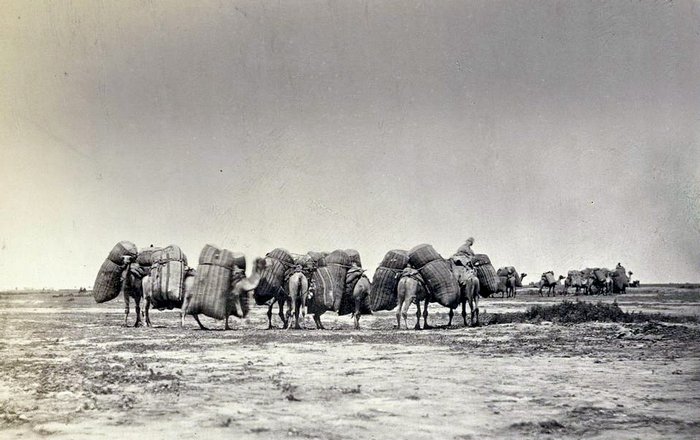

Мангышлакский отряд у колодцев Сенеки, после 92 верстной безводной пустыни. Рисунок

Алиханова-Аварского из его книги “Поход на Хиву”

[1] Киргизами в то время называли казахов.

[2] Залив Аральского моря.

[3] М. Алиханов-Аварский. Поход на Хиву. СПб, 1899

[4] Там же.

Спасибо за эти публикации. Очень интересная историческая хроника.