Плодотворное сотрудничество между Узбекистаном и Германией продолжает всё более деятельно развиваться в экономической сфере, образовании, культуре. Примеров политических и дружеских связей стран не счесть, но самым близким и наглядным свидетельством единения служат судьбы представителей талантливого и трудолюбивого немецкого народа — людей, оставивших значимый след в истории и культуре Узбекистана.

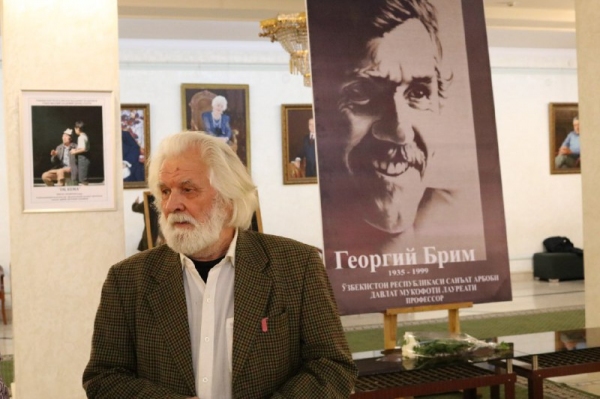

Знаменательно, что в преддверии рабочего визита руководителя нашей республики в Германию, который состоится 20-22 января наступившего 2019 года, в Национальном академическом драматическом театре Узбекистана 14 января прошёл вечер памяти Георгия Брима, почтить имя и творчество которого собрались известные деятели искусства и культуры, театроведы, ученики художника.

Вечер открыл министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев. Он отметил в своей речи неподражаемый талант художника-декоратора и выдающийся вклад Георгия Брима в узбекское театральное искусство. Подчеркнул, что Г. Брим в совершенстве владел мастерством живописи и секретами современной сценической техники, благодаря чему каждый спектакль обретал яркое сценографическое решение и декорации становились частью сценического действа.

Имя и творчество Георгия Брима — лауреата государственных премий, члена Союза художников СССР и заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР, профессора кафедры театральной и кинодекорационной живописи, сценографа и художника Георгия Робертовича Брима — не забыто. В 1978 году оно занесёно в книгу трудовой славы Узбекской ССР, а в 1995 году художник был удостоен высокой правительственной награды — ордена «Дустлик». В галерее известных деятелей театра его портрет на почётном месте.

Любое дело, сотворенное немцем, даже родившимся вне исторической родины, всегда имело негласную марку высокого качества, добротности и культуры и ценилось окружением. Кроме перечисленных моментов в работах Г. Брима присутствует недюжинная сила художественного воображения и образности. Их видела самая широкая публика в театрах и концертных залах, на сценических площадках Узбекистана, Франции и Германии. Эскизы его работ представляли на ретроспективных выставках театральных художников. Одна из них прошла в 2012 году в Центральном выставочном зале Академии художеств. Другая — в Галерее изобразительного искусства Узбекистана, и там зрители могли по телемосту поделиться своими впечатлениями о работах Герогия Брима с сыном художника, живущим в Сиэтле (побратиме Ташкента), задать ему вопросы, тут же получив ответ. Мне тоже удалось тогда побеседовать с Евгением Бримом. Известный актёр, режиссёр, педагогог и мыслитель, создатель BRIM ART PROJECTS, он дорожит своими связями с Ташкентом.

Если заглянуть в летопись театрально-декорационного искусства Узбекистана, — в первые десятилетия XX века — мы убедимся, что в то время театральному искусству служили художники, ныне почитаемые как гении живописи либо признанные мастера сценографии. В их ряду С. Юдин, А. Николаев (Усто Мумин), В. Уфимцев, М. Гвоздиков, П. Рябчиков, Ш. Шорахимов, Х. Икрамов… Во второй половине столетия в созведии художников-сценографов блистали В. Акудин в театре кукол, Р. Туманков в Русском драматическом театре, А. Жибоедов в ТЮЗе и театре имени Мукими, Т. Шорахимов и С. Фесько – в ГАБТе, А. Батыков в театре оперетты, Ю. Гусейнов – в театре-студии «Ильхом». Наиболее ярким и широко известным в этом кругу был Г.Р. Брим, зарекомендовавший себя великолепными сценографическими творениями в Узбекском государственном драматическом театре, в театре имени Аброра Хидоятова, в ГАБТе имени А. Навои и других.

Вспомним о судьбе Георгия Робертовича. Немец по национальности, он был уважаемым человеком в Узбекистане, который стал для него поистине родным. Но вряд ли в молодости художник откровенно делился трудностями своей жизни. Окружающие знали немногое. Лишь самым близким известна была история семьи Бримов, которую на исходе жизни художник скупыми и пронзительными словами изложил в короткой автобиографии.

На свет Георгий появился в далеком 1935 году в селе Кировка в Азербайджане. До событий 1917 года оно называлось Алексеевка. В свое время там, на землях, принадлежащих князю Алексееву, было построено более полутора сотен дворов для немецких семей — по немецкому образцу. Отец будущего художника, Роберт Брим, перенял промысел своего отца и был потомственным виноградарем. Семья жила зажиточно. В крестьянском хозяйстве Бримов были фруктовые сады и виноградники, пахотные земли под пшеницу и картофель, домашняя скотина, свои лошади. С коллективизацией, в 1933 году, всё нажитое перешло в колхоз, и деда Георгия Брима — Фридриха Шиллинга, объявив кулаком и врагом народа, в 1939 году забрали ночью в НКВД. Скончался он от воспаления лёгких, далеко от теплой азербайджанской земли и своих родных — в холодной мурманской тюрьме.

Когда в июне 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Страну Советов, по указу Сталина все немецкие семьи из Кировки выселили в Восточно-Казахстанскую область, разместив в пригородном хозяйстве. Затем начали рассылать на трудовые работы. Отца забрали 20 января 1942 года и отправили в Челябинск, на шахты. Мать в декабре 1942 года послали в Сызрань строить военные дороги. Ида Шиллинг оставила на попечении родственницы двоих сыновей. Старшему, Францу, шел девятый а Георгию — седьмой год. Да у приютившей их тётушки своих было семеро, тоже мал мала меньше…

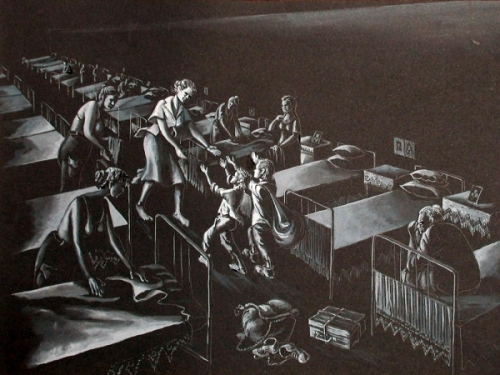

Георгий и Франц вместе с другими детьми трудились в колхозе. Потом в графических работах художник отобразит свои воспоминания и один из листов подпишет: «Георг работал погонщиком, а Франц заплужником».

В 1944 году отец, находившийся в уральских шахтах, получил в письме газетную заметку о «стахановцах, которые ежедневно перевыполняли норму». Публикация в казахстанской газете называлась «Самые маленькие — самые обязательные», и в ней рассказывалось о его детях. Мог ли он радоваться, что им выпало так рано совершать трудовые подвиги? Страдала о сыновьях и мать, которая после нескольких пересылок оказалась в 1944 году в Красноводске, в Туркмении, и была взята на учёт в качестве спецпоселенца.

В 1945 году погибает в уральских шахтах отец Георгия — Роберт Брим. Город, в котором прервалась его жизнь, словно по иронии судьбы, назывался Копейск. Дешево стоила жизнь человеческая, но как дорого сам человек платил за неё!

Преодолев массу трудностей, семья добиваются разрешения на воссоединение, и в 1946 году дети едут в Красноводск — к маме, которая как спецпоселенец не могла никуда выехать. Пять лет женщина не видела своих детей! Думала, приедут рослые мальчики – в породу Бримов. Сердце сжалось от боли, когда увидела их едва ли не такими же, какими оставила. Щуплые, маленькие и бледные ребятишки даже от слова «мама» отвыкли – пришлось заново привыкать.

В школу Георгий впервые пошел в 1946 году, в 11 лет. Жилось тяжело, но кроме школы он успевал посещать студию изобразительного искусства в Доме пионеров. Впечатлительная натура мальчика определила его жизненное предназначение. А привычка к труду стала залогом работоспособности и успеха.

В 7 классе Георгий перевёлся в вечернюю школу и устроился работать трактористом. Едва подростку исполнилось 16 лет, его поставили на учёт спецпоселения как лицо немецкой национальности. После вечерней семилетки Георгий просит у НКВД разрешения для поступления в художественное училище в Ашхабаде. Разрешение дали, и он уезжает учиться в Ашхабад.

В училище Георгий попадает к замечательным педагогам: ведущему художнику Ашхабадского театра оперы и балета Петру Ершову, который преподавал композицию на отделении театральной живописи, и Валентину Петровичу Чудинову, художнику ленинградской академической школы — тот вёл на курсе рисунок.

Лишь 17 февраля 1956 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года юноша был снят с учёта спецпоселения. Закончил художественное училище с красным дипломом, и по закону того времени его должны были направить на учёбу в вуз Москвы или Ленинграда. Но на бывших спецпоселенцев общие законы, видимо, не распространялись. Георгия послали на работу в областной драматический театр имени «Кемине» в самом знойном городе Туркмении – Мары. Там и начал он самостоятельную творческую деятельность. Поначалу как художник-декоратор, а спустя год стал художником-постановщиком, и проработал в этом, казалось бы, забытом богом городке до 1961 года.

Мечта совершенствоваться в профессии не оставляла Брима. И он воплощает её: поступает в 1961 году в Ташкентский театрально-художественный институт (ТТХИ), в котором учится у таких мастеров как И.Вальденберг, Д.Ушаков, В.Рыфтин.

С отличием закончив в 1967 году вуз, Брим девять лет работает главным художником театра имени Хамзы, а в последующее десятилетие — главным художником театра имени Аброра Хидоятова. В эти же годы преподаёт на кафедре кино и театрально-декорационной живописи в ТТХИС. С 1989 года он профессор, затем заведующий кафедрой театрально-декорационной живописи. Не оставляет работы и после выхода на заслуженный отдых.

Ученики Георгия Робертовича Брима и коллеги вспоминали на вечере о работе художника над спектаклями в театрах Ташкента. А ведь кроме того в его багаже спектакли в Ашхабаде, Мары, Коканде, Пловдиве в Болгарии!

«Царь Эдип» Софокла и «Мария Стюарт» Ф. Шиллера в 1970-м, «Самандар» А. Мухтара, «Бай и батрак» Хамзы в 1973 году были поставлены в Ташкенте, «Бей и ратай» Хамзы в драматическом театре имени Ивана Димова в Болгарии — в 1974 году.

Не перечислить всех спектаклей, в которых художник выступал, по сути, соавтором постановок, руководствуясь при создании спектакля принципом триединства «драматург-режиссер-художник». Эта схема стала главенствующей в узбекистанском театральном искусстве именно благодаря Бриму.

Его с полным правом можно назвать соавтором спектаклей по произведениям узбекских авторов и классиков мировой литературы : «Бунт невесток» Саида Ахмада (1977) и «Живой труп» Л. Н. Толстого (1979), «Проделки Майсары» Хамзы (1978) и «В списках не значился…» по повести Б. Васильева (1975), «Премьера» Лоли Росеб в театре имени Моссовета (Малая сцена, 1983), «Искандер» А. Навои (1991) и «Великий шёлковый путь» в постановке режиссёра Б. Юлдашева в театре имени Аброра Хидоятова (1996).

Оформлял он и едва ли не самые сложные театральные постановки — оперы: «Риголетто» Д. Верди (1970), «Проделки Майсары» С. Юдакова (1972), «Паяцы» Леонкавалло (1976), «Кармен» Бизе (1976), «Буран» М. Ашрафи и С. Василенко (1979), «Огненный ангел» С. Прокофьева (1984), «Отелло» Д. Верди. Все они поставлены на сцене ГАБТа в Ташкенте, и поклонники оперного искусства старшего поколения помнят «говорящие» декорации этих постановок, помогавшие воплощать замысел авторов. Эскизы к ним — сами по себе произведения искусства.

Вспомним спектакль «Нодирабегим».

«Брим отождествляет жизнь известной поэтессы с горящей свечой (такое сравнение, пожалуй, применимо и к жизни самого художника). Стройные статичные колонны-свечи делят пространство сцены. Тонкие деревянные резные колонны позаимствованы из типично узбекской классической архитектуры. Обычно в архитектуре XVIII-XIX вв. такими колоннами подпирались крытые террасы-айваны. Подобная манера оформления жилого помещения была широко распространена в Коканде и Бухаре, что немаловажно, ведь действие пьесы происходит именно в этих городах. По ходу спектакля колонна-свеча постепенно становится обуглившимся огарком: главная героиня пьесы «сгорает», как свеча. Сценография «Нодирабегим» очень изящна, поэтична, цветовое решение основано на разных оттенках белого. Создается ощущение чрезвычайной хрупкости и ранимости, ведь именно такой была душа Нодиры», — пишет Наргиза Ташпулатова (San’at 1/2000). И это мнение более чем справедливо.

Георгий Брим – автор декораций празднеств в честь Навруза и Дня независимости Узбекистана (1995), торжеств в ознаменование юбилея Амира Темура и Мирзо Улуғбека (Самарқанд, 1996), международного фестиваля “Шарк тароналари” в Самарканде (1997).

Была в его творческой практике и организация концертных выступлений в дни культуры и искусства Узбекистана в Баку, Киеве, Париже, в других городах мира.

Многие знают роскошный интермедийный занавес во Дворце «Дружбы народов» — его расшили по эскизам Брима золотошвеи Бухары.

Трудное голодное детство в годы войны и непосильный труд в ранние годы не могли пройти бесследно для здоровья художника. Он ушёл из жизни в возрасте 62 лет в полном расцвете творческих сил — 19 мая 1999 года на исторической родине предков, в Германии. Упокоен в городе Ландсхут. Но память Георгии Бриме не угасает на солнечной земле Узбекистана, где талантливый художник прожил большую творческую жизнь, со страстью отдаваясь изобразительному искусству, преподаванию и сценографии.

Тамара Санаева

В статье использованы фото Г. Брима

Фото с вечера памяти предоставлены пресс-службой Министерства культуры Узбекистана